オタワ憲章40周年記念日本健康教育学会

アドボカシー研究会主催セミナー2026

40年の歩みを、次の40年へつなぐ・

ヘルスプロモーションの現在と未来を語る

【開催趣旨】

日本健康教育学会アドボカシー研究会は,わが国に合ったアドボカシー実践の方法論を確立するために,様々な健康課題のアドボカシーについて広く,深く学び,研鑽していくことを目指しています。

ヘルスプロモーションのオタワ憲章では「アドボカシー」によって個人・地域・集団のエンパワーメントを促す実践としています。今回、日本健康教育学会学会誌アドボカシー特別報告の著者をお迎えして、次の40年のアドボカシーについて学びます。

【開催概要】

| 日 時 |

2026年3月20日(金・祝)13時00分~15時00分 |

|---|---|

| 会 場 |

東京家政学院大学千代田三番町キャンパス1301教室

(市ヶ谷駅、半蔵門駅から徒歩8分、九段下駅から徒歩12分)

|

| 対 象 |

日本健康教育学会会員、入会予定の方、専門職の方、学生、会員以外でもご関心がある方はどなたでも |

| 定 員 |

50名 |

| 参加費 |

無料(要事前申込) |

| 内 容 |

1.ヘルスプロモーションの現在(話題提供) ①「2021年度アドボカシー研究会セミナー報告と事例紹介」齋藤 宏子先生(帝京大学大学院)

②「当事者参加型アプローチからコミュニティ主導型への展開と持続可能な公衆衛生モデルの構築:日本のゲイコミュニティにおけるHIV予防施策とアドボカシーの事例検討」岩橋 恒太先生(帝京大学大学院)

③「コミュニティスクールにおける健康づくりの協働や実践とアドボカシーの展開」中山 直子先生(神奈川県立保健福祉大学)

2.ディスカッション「ヘルスプロモーションの未来を語る」

モデレーター 松下 宗洋先生(東海大学)

|

| 申 込 |

2026年3月15日(日)〆切 |

| 問合先 |

日本健康教育学会 アドボカシー研究会委員長 江川賢一 advo.research.nkkg@gmail.com |

アドボカシーを既に実践している方や、これからアドボカシーについて勉強したい方は、是非ご参加ください。

過去のセミナー報告

第33回日本健康教育学会学術大会アドボカシー研究会ワークショップ

地域運営学校を基盤とした保健活動とアドボカシーの実際

日本健康教育学会アドボカシー研究会では,わが国に合ったアドボカシー実践の方法論を確立するために,様々な健康課題のアドボカシーについて広く,深く学び,研鑽していくことを目指しています。

今回のワークショップでは今後のアクションリサーチやアドボカシーの実践について学術大会参加者とともに学ぶことを目的として企画しました。

コミュニティ・スクールにかかわる多様なステークホルダーとの連携を考え、その地域の実情にあった保健活動実践についてディスカッションし、アドボカシーマインドを共有する機会としたいと考えています。

学校保健や地域保健に従事されている方だけでなく、広くアドボカシーに関心をお持ちのみなさまの積極的なご参加を歓迎します。

| 日 時 | 7月5日(土)13:50~14:50 |

|---|---|

| 場 所 | 第33回日本健康教育学会学術大会 第2会場(百周年記念館スカイホール) 日本女子体育大学烏山キャンパス(東京都世田谷区北烏山8-19-1) |

| 概 要 | 委員会・研究会企画(企画:アドボカシー研究会) |

| 座 長 | 江川 賢一(東京家政学院大学) |

| 演 者 | 中山 直子(神奈川県立保健福祉大学) |

地域運営学校を基盤とした保健活動とVUCA時代の地域づくり

ーアドボカシーについて考えてみようー

セミナー報告

話題提供「地域運営学校における学校と地域の協働~子どものウェルビーイング向上のためのアドボカシーの実際~」

講師 中山直子先生(公立大学法人神奈川県立保健福祉大学准教授

参加者から事前に寄せられた質問や、話題提供を議論の出発点として、地域における研究者の働きかけがアドボカシーとなっていくプロセスを体験することができました。参加者からは「中山先生のご発表は実感がこもっており,多くの気づきがありました。」「学校外の専門家の視点を感じ・考えることができました。」といった感想が寄せられました。

ディスカッション「アドボカシーについて考えてみよう」 モデレーター 戸ケ里泰典先生(放送大学)

中山先生の話題提供を受けて、参加者の感想をもとにして話し合いました。戸ケ里先生の進行でアットホームな雰囲気の中で議論を深めることができました。参加者の方からは「“アドボカシーマインドを持つこと”で、自身の関わり方や事象の見方が変わることを学びました。」「大学院のゼミのようで、ざっくばらんに質疑応答ができ、たくさん学ぶことができました。」「今後更なる学びが必要と感じました。」といった感想が寄せられました。

まとめ

事後のアンケートでは「職場のメンタルヘルスや健康管理について」や「アドボカシーのスキルの習得、スキルアップ」をテーマとしたセミナーの要望がありました。アドボカシーを既に実践している方や、これからアドボカシーについて勉強したい方は、是非ご参加ください。

2024年度アドボカシー研究会企画セミナー

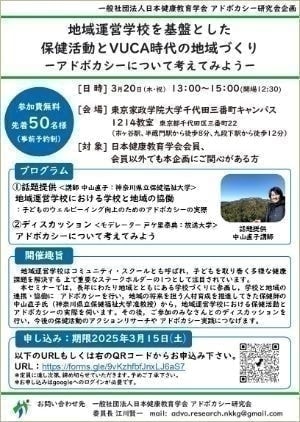

地域運営学校を基盤とした保健活動とVUCA時代の地域づくり

ーアドボカシーについて考えてみようー

セミナー報告

2025年3月20日に、東京家政学院大学千代田三番町キャンパスで2024年度アドボカシー研究会企画セミナー「地域運営学校を基盤とした保健活動とVUCA時代の地域づくりーアドボカシーについて考えてみようー」を開催しました。12名(会員8名、非会員4名)の方にご参加いただきました。

(前半)中山先生のご講演

話題提供「地域運営学校における学校と地域の協働~子どものウェルビーイング向上のためのアドボカシーの実際~」 講師 中山直子先生(公立大学法人神奈川県立保健福祉大学准教授

参加者から事前に寄せられた質問や、話題提供を議論の出発点として、地域における研究者の働きかけがアドボカシーとなっていくプロセスを体験することができました。参加者からは「中山先生のご発表は実感がこもっており,多くの気づきがありました。」「学校外の専門家の視点を感じ・考えることができました。」といった感想が寄せられました。

ディスカッション「アドボカシーについて考えてみよう」 モデレーター 戸ケ里泰典先生(放送大学)

中山先生の話題提供を受けて、参加者の感想をもとにして話し合いました。戸ケ里先生の進行でアットホームな雰囲気の中で議論を深めることができました。参加者の方からは「“アドボカシーマインドを持つこと”で、自身の関わり方や事象の見方が変わることを学びました。」「大学院のゼミのようで、ざっくばらんに質疑応答ができ、たくさん学ぶことができました。」「今後更なる学びが必要と感じました。」といった感想が寄せられました。

まとめ

事後のアンケートでは「職場のメンタルヘルスや健康管理について」や「アドボカシーのスキルの習得、スキルアップ」をテーマとしたセミナーの要望がありました。アドボカシーを既に実践している方や、これからアドボカシーについて勉強したい方は、是非ご参加ください。

【開催趣旨】

日本健康教育学会アドボカシー研究会では,わが国に合ったアドボカシー実践の方法論を確立するために,様々な健康課題のアドボカシーについて広く,深く学び,研鑽していくことを目指しています。

地域運営学校はコミュニティ・スクールとも呼ばれ,子どもを取り巻く多様な健康課題を解決する上で重要なステークホルダーの1つとして注目されています。

本セミナーでは,長年にわたり地域とともにある学校づくりに参画し,学校と地域の連携・協働にアドボカシーを行い,地域の将来を担う人材育成を推進してきた保健師の中山直子氏(神奈川県立保健福祉大学准教授)から,地域運営学校における保健活動とアドボカシーの実際を伺います。

その後,ご参加のみなさんとのディスカッションを行い,今後の保健活動のアクションリサーチやアドボカシー実践につなげます。

【開催趣旨】

日本健康教育学会アドボカシー研究会では,わが国に合ったアドボカシー実践の方法論を確立するために,様々な健康課題のアドボカシーについて広く,深く学び,研鑽していくことを目指しています。

地域運営学校はコミュニティ・スクールとも呼ばれ,子どもを取り巻く多様な健康課題を解決する上で重要なステークホルダーの1つとして注目されています。

本セミナーでは,長年にわたり地域とともにある学校づくりに参画し,学校と地域の連携・協働にアドボカシーを行い,地域の将来を担う人材育成を推進してきた保健師の中山直子氏(神奈川県立保健福祉大学准教授)から,地域運営学校における保健活動とアドボカシーの実際を伺います。

その後,ご参加のみなさんとのディスカッションを行い,今後の保健活動のアクションリサーチやアドボカシー実践につなげます。

【開催概要】

| 日 時 |

2025年3月20日(木・祝)13時00分~15時00分 |

|---|---|

| 会 場 |

東京家政学院大学千代田三番町キャンパス1214教室

(市ヶ谷駅、半蔵門駅から徒歩8分、九段下駅から徒歩12分)

|

| 対 象 |

日本健康教育学会会員、入会予定の方、会員以外でもご関心がある方はどなたでも |

| 定 員 |

50名 |

| 参加費 |

無料(要事前申込) |

| 内 容 |

①話題提供「地域運営学校における学校と地域の協働~子どものウェルビーイング向上のためのアドボカシーの実際~」 講師 中山直子先生(公立大学法人神奈川県立保健福祉大学准教授

②ディスカッション「アドボカシーについて考えてみよう」 モデレーター 戸ケ里泰典先生(放送大学) |

| 申 込 |

2025年3月15日(土)〆切

お申し込みはGoogle へのログインが必要です。お待ちでない方はメールでお問い合わせ下さい。 |

| 問合先 |

日本健康教育学会 アドボカシー研究会委員長 江川賢一 advo.research.nkkg@gmail.com |

アドボカシーを既に実践している方や、これからアドボカシーについて勉強したい方は、是非ご参加ください。

2023年度アドボカシー研究会企画セミナー(終了しました)

実例で学ぶ

コミュニティ立上げ、研究、アドボカシ-

-ゲイコミュニティと抗HIV薬の予防適用政策を例に-

2024年1月27日(土) 15時~17時

一般社団法人日本健康教育学会アドボカシー研究会・特定非営利活動法人akta 共催

対象:日本健康教育学会会員,会員以外でもご関心がある方はどなたでも

ちらしPDFはこちら

ちらしPDFはこちら

開催趣旨

2017年秋に設立された日本健康教育学会アドボカシー研究会では、日本に合ったアドボカシーの方法論を確立するために、国内外の先生をお招きしたセミナーを通じて、より広く、深く学び、研鑽することを目指しています。

コミュニティとの協働や共同研究に興味のある多くのみなさんのご参加を期待します

内 容

①講演1:「HIV/AIDS:予防とケアへの協働 ~パートナーシップ、ネットワーク、コミュニティ~」

金城学院大学看護学部看護学科教授/ 名古屋市立大学名誉教授 市川誠一先生

②グループ討論

③講演2:「日本のゲイコミュニティが挑む、HIV予防のエビデンスと実践のギャップ解消~HIV PrEP(曝露前予防服薬)の事例から~」

特定非営利活動法人akta 理事⾧/ 日本健康教育学会アドボカシー研究会委員 帝京大学大学院公衆衛生学研究科研究員 岩橋恒太先生

会 場:オンライン(Zoom/100名)

オンサイト(akta/30名)東京都新宿区新宿2丁目15-13 第2中江ビル3階

参加費:無料

懇親会:18時から新宿2丁目にて懇親会開催!(会費4,000円程度)

申込方法:右記のフォームより登録して下さい。

*定員に達し次第,締め切らせていただきます。

*お申し込みはgoogleへのログインが必要です。

*定員を超えた場合にはご参加いただけないことがございます。予めご了承下さい。

お問合せ:日本健康教育学会アドボカシー研究会 佐藤清香 mail:advo.research.nkkg@gmail.com

コロナ禍と児童貧困問題-社会活動家・湯浅誠氏から学ぶアドボカシーの実際

日時: 2021年5月15日(土)13:00~15:00

開催形態:Zoomを用いたオンラインセミナー

報告

2021年5月15日(土)にアドボカシー研究会主催セミナーが開催されました。

テーマは「コロナ禍と児童貧困問題-社会活動家・湯浅誠氏から学ぶアドボカシーの実際」です。

コロナ禍における複雑な健康課題を解決するためにはアドボカシーについての知識や理論だけでなく、具体的な手法や実践的な経験が求められます。非正規労働者や児童貧困の課題にアドボカシーを行い、政策つくりを側面から推進してきた社会活動家の湯浅誠氏(東京大学特任教授)をお招きして、52名が参加して、アドボカシーとロビィングの実際を伺いました。

それぞれの立場から議論を行い、コロナ禍におけるアドボカシー研究や実践について議論を深めました。

講師からはコロナ禍の児童貧困対策に関する実践報告の後、参加者の質疑応答をしました。これらを通じて、周囲への関心や身近な他者への働きかけといった日常のきっかけから、ヘルスプロモーションの実践につながること、さらにヘルスプロモーションの現場での課題を解決する一つの方策としてのアドボカシーの重要性や実際のロビィングの意義について共有できました。

ウェビナー終了後のアンケートでは、88%(29人/33人)の参加者が「非常に満足した」との回答をいただきました。

具体的には

「子ども食堂の活動に関連して,湯浅先生の沢山のご経験をうかがうことができました。」

「アドボカシーだけでなく、様々な活動を色々な方々と協力・連携する時に大事なことを多く学ぶことができました。」

「自分の研究・実践活動をアドボカシーにつなげたいと思いました。」

「とても理論的,実践的なお話で良かったです。お人柄がにじみ出る講演でした。」などの感想が寄せられました。

また、「会員同士でアドボカシーの実践の議論ができる機会があると良いと思います。」や

「参加しやすいので今後もぜひ「遠隔」で実施していただけると大変ありがたいです。」といった意見を頂きました。

日本健康教育学会アドボカシー研究会では、関係学会と連携したワークショップやセミナーを開催し、我が国のヘルスプロモーション・アドボカシーの実践と研究に取り組んで参ります。

ウェビナーの内容は学会誌に掲載予定ですので、当日ご参加の方はもちろん、ご参加いただけなかった方にもご覧いただきたいと思います。

メディアと政治的なアドボカシーの手法とは何か?

日本健康教育学会アドボカシー研究会主催

地域医療振興協会ヘルスプロモーション研究センター共催

日 時:2018年7月13(金)18時00分~20時00分

場 所:公益社団法人地域医療振興協会理事会室

報告

7月13日(金)18~20時、公益社団法人地域医療振興協会理事会室にで「メディアと政治的なアドボカ中村正和常任理事シーの手法とは何か?」のセミナーを開催した。本セミナーはアドボカシー研究会の主催と地域医療振興協会ヘルスプロモーション研究センターの共催により実現し、医師、保健師、看護師野村恭子氏、管理栄養士、健康運動指導士、都議会議員、出版関係者、大学院生、研究者など33名が参加した。

本セミナーは中村常任理事(学術委員会委員長)の進行により開始された。春山理事(アドボカシー研究会委員長)の開会挨拶の後に、秋田大学医学部公衆衛生学講座教授野村恭子先生は「男女共同参画の組織展開と政治家へのアドボカシーの一例」の基調講演、アドボカシー研究会委員齋藤宏子先生により「受動喫煙防止法案:国会議員公開アンケート実践報告」の話題提供を行った。両氏のお話しの中に、取り組む課題はいかに政治家やメディアをどう動かすか、「心の叫び」と「粘り強い根性」は重要なポイントであることがこころに印象を残した。齋藤宏子委員

後半の全体討論は、講演の内容に関して参加者から多くの質問と議論を行われた。また、江川理事の指定発言は、メディアと政治的なアドボカシーに関してまとめることできた。最終、阿部アドボカシー研究会委員の挨拶で閉会した。

本セミナーは、アドボカシー研究会の最初の企画で記念すべきセミナーとなった。本研究は、今後もアドボカシーに関するセミナーや勉強会を行う方針なので、是非ご期待ください。